四川:谱写中国改革开放新篇章

2017-10-16 来源:中国商务新闻网

改革开放是发展中国特色社会主义和中华民族伟大复兴的必经之路,是党和国家发展进步的活力源泉。党的十八大以来,在党中央的领导下,中国人民不懈奋进、砥砺前行,在改革开放进程中取得了一系列的瞩目成就。

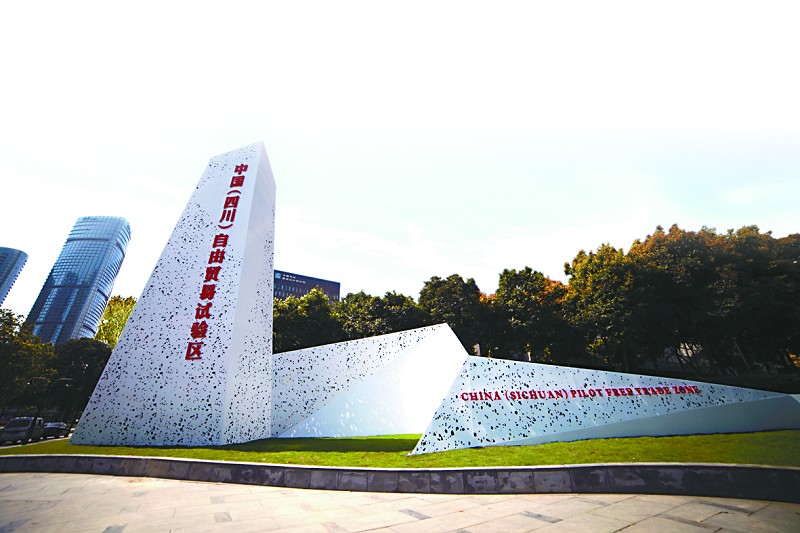

中国改革开放没有完成时。2017年4月1日,中国(四川)自由贸易试验区正式挂牌。作为中国改革开放“大胆闯、大胆试、自主改”的前沿阵地,自贸试验区的接力棒交到了四川手中。

从这一天起,四川肩负起了中央关于加大西部地区门户城市开放力度以及建设内陆开放战略支撑带的新使命。从这一天起,四川承担起了打造内陆开放型经济新高地,实现内陆与沿海沿边沿江协同开放的新责任。

建设四川自贸试验区,是党中央、国务院作出的重大决策,是新形势下统筹全面深化改革、扩大对外开放和深入推进西部大开发、长江经济带发展的一项重大战略举措,是四川改革开放进程中的又一座里程碑。

在迎接党的十九大胜利召开之际、隆重纪念中国改革开放40周年前夕,四川自贸试验区站在了中国改革开放的历史新起点上。

半年来,四川自贸试验区紧紧围绕国家战略定位,紧扣制度创新核心任务,加强条块协同配合,各项试验任务全面启动,制度创新蹄疾步稳,改革红利逐步释放,自贸试验区建设实现了良好开局。

未来,四川将继续认真落实党中央、国务院决策部署,紧紧围绕“四区一高地”的战略定位,按照“半年出经验、一年有成效、两年上台阶、三年达目标”的要求,实施“清单制+责任制”,精心推进自贸试验区建设。

构建互联互通加快自贸试验区开放进程

“蜀道之难,难于上青天”。自古以来,四川因其独特的地理位置,一直给人以交通闭塞、车马难行之地的印象。如今,这一现象已成为历史。

四川自贸试验区在现有11个自贸试验区中位置最靠西。其中,占四川自贸试验区面积83%的成都区域为典型的内陆,既不沿海、不沿江,也不沿边。

也正是这样独特的区位优势,为四川自贸试验区建设内陆地区联通丝绸之路经济带的西向国际贸易大通道和区域性综合交通枢纽创造了条件。“逢山开路,遇水搭桥”。目前,位于成都国际铁路港核心区域的青白江片区拥有国内功能最全、最具竞争力的铁路货运型国家对外开放口岸,已成功构建中欧班列(蓉欧快铁)和中亚班列“双黄金”通道。1~8月,中欧班列(成都)已开行486列,稳居全国首位,占中欧班列开行总数的三分之一。

成都天府新区片区则依托双流机场国际空港优势,建设中西部国际航空门户枢纽、国际交流展示窗口。目前,双流国际机场航线总数达304条、国际航线102条,2016年客货吞吐量分别是4604万人次、61.2万吨,是中国第四大航空枢纽。

此外,川南临港片区已与成都、昆明、武汉、南京、上海、广西防城港等建立开放通道合作关系,形成了东向沿长江航运出海达日本、韩国、台湾,西向经中欧班列直达欧洲,南向经滇黔桂接入孟中印缅经济走廊的对外开放通道体系。

由此,四川自贸试验区已发展形成了包括国际商品集散转运、分拨展示、保税物流仓储、国际货代、整车进口、特色金融等口岸服务业在内的“水、陆、空”多体系国际开放通道综合枢纽。

互联互通方能“筑巢引凤”。截至8月31日,四川自贸试验区新设立企业13078家,其中内资企业12959家,注册资本1824.7亿元;注册持牌金融机构300家;新设外商投资企业119家,新设外资企业数超过全省的三分之一,合同外资额8612.5万美元。95%以上的外商投资企业适用外商投资企业备案管理,备案材料减少约90%,办理时间减少50%以上。

半年来,自贸试验区制度红利逐步释放,有力促进了全省外贸增长。数据显示,前8个月,四川省进出口同比增长56.7%,增速居全国第三;实际到位外资逆势增长32.3%,领跑中西部省份。

与此同时,高端产业加快集聚。半年来,自贸试验区签约项目350个,其中1亿元以上的项目131个,重点分布于融资租赁、总部经济、智能终端、现代物流、文化旅游、国际贸易、装备制造等产业。

创新思想意识促进自贸试验区活力发展

创新是推动四川自贸试验区向前发展的重要力量,也是推动四川省向前发展的重要力量。“探索不停步、深耕试验区”,这是党中央、国务院对自贸试验区的要求。半年来,四川省深入开展学习借鉴,积极探索制度创新,持续推出了具有系统集成特点的成功经验。

在深化自贸区经验复制推广方面,国务院推广的123项改革试点经验已经实施117项,其中成都区域实施117项,川南临港片区实施74项。目前已形成创新经验成果60余项,首批在全省范围内复制推广20项,向国务院自贸试验区部际联席会议办公室推荐可复制推广经典案例21项。

在提升贸易便利化水平方面,创新推出国际会展检验检疫监管新模式,对会展入境参展展品实施优先受理、检疫为主、口岸快速验放、免于检验、闭环监管的便利化措施,有力支持四川会展经济发展。创新入境维修再制造监管模式,对飞机发动机等低风险维修品可实现即报即放,入境维修再制造料件通关时间可缩短1~2天。

在构建投资管理新体制方面,省委编办将四川省申报为全国“证照分离改革试点省”。推动“互联网+工商登记”,全程电子化系统为645户企业成功办理营业执照;创新企业住所申报登记模式,推行集群企业住所托管,企业登记更加便利化。国地税联合办税,切实解决纳税人办税“两头找、往返跑”问题。

在推进金融领域改革创新方面,中欧班列多式联运提单“一单制”改革创新提出基于国际铁路联运的多式联运提单,实现多式联运提单的金融功能。在银行间市场发行全国首单“双创债”,帮助企业在创业时期快速有效解决资金燃眉之急。天府国际基金小镇开展以“信用监管”为核心的社会共治大监管试点,充分运用云平台、大数据助推信用监管。

在加快探索事中事所监管体系方面,升级建立成都市公共信用信息系统,为社会公众、企业和职能部门提供信用信息查询、共享服务。建立知识产权刑事案件公检双报制度,有效缓解知识产权“立案难、取证难”问题。打造O2O法律协同服务平台,为自贸区内企业提供专业化、系统化、全覆盖的法律服务。

完善体制机制推动自贸试验区行稳致远

健全的体制机制,是自贸试验区健康持续发展的重要保障。半年来,四川省不断完善体制机制、强化顶层设计,相关部门联动配合,千方百计推动自贸试验区稳健运行。

一是建立了省、市、区三级联动的组织管理体系,省级层面成立以省长任组长的推进工作领导小组,领导小组办公室设在四川省商务厅,同时在商务厅挂牌成立四川自贸办,建立领导小组和办公室工作规则。

成都市构建了管委会统筹协调,4个落地区政府(管理局)为责任主体,8个功能推进组为保障支撑的“1+4+8”组织架构。泸州市统筹龙马潭区政府、长江经济技术开区和自贸试验区深度融合,实现“市区一体、三区合一”的管理架构。

二是明确了“清单制+责任制”管理模式。改革事项台账管理、跟踪督办。建立督查督办、信息报送、定期例会制度,开展“一月一检查、一季一评估”,压实责任,传导压力。推出31条具有四川特色的创新举措。制订实施方案,将159项改革试验明确细化举措、责任单位和时限要求。

三是密集出台支持政策。商务部、科技部、国家质监总局、海关总署、公安部等5个国家部委和成都海关、四川出入境检验检疫局、人民银行成都分行、四川银监局、四川保监局、外汇管理局四川省分局等6个中央在川机构,以及四川省商务厅、公安厅、国税局、工商局等4个省直部门共计出台31项文件,包含415条政策措施。同时,省自贸办正会同省统计局开展综合统计调查监测制度建设。成都市法院和检察院出台服务自贸试验区建设的相关政策措施,为自贸试验区建设提供法治保障。

四是加强人才队伍培训培养。分期分批组织相关部门人员赴商务部、其他自贸试验区挂职学习,学习借鉴国家部门先进理念和其他自贸试验区建设先进经验。成都市、天府新区、青白江铁路港片区采取市场化方式积极引进人才、优化用人机制、强化队伍建设。川南临港片区出台了《自贸区集聚高层次人才十二条措施》,设立10亿元人才创新创业发展基金。